Lukisan di Dinding, Jati Diri yang Nyangkut

Coba bayangin lagi suasana rumah makan kecil di pinggiran kota. Di dindingnya ada lukisan penari tradisional. Bukan lukisan mahal, cuma poster cetakan murahan—tapi rasanya kayak ditampar ingatan masa kecil. Kayak ada yang bilang, “Eh, ini lo. Ini bagian dari lo.” Itulah kekuatan seni identitas budaya bangsa. Nggak harus mewah, tapi bisa langsung nyambung ke hati.

Sering kali kita baru sadar pentingnya seni setelah jauh dari rumah. Anak rantau biasanya baru rindu reog pas udah setahun tinggal di kota besar. Atau kangen bunyi angklung pas lagi stuck di tengah lalu lintas metropolis. Baru sadar bahwa peran seni budaya itu bukan sekadar hiburan di hari Minggu—tapi bagian dari diri kita yang nempel diam-diam sejak kecil.

Di dunia yang makin global, semua orang kayaknya berlomba buat jadi “modern”, kadang sampai lupa sama akar. Padahal, justru di tengah gempuran global inilah kita butuh seni buat ngingetin siapa kita. Karena seni identitas budaya bangsa bukan cuma soal lukisan dan tari-tarian. Tapi soal narasi, soal sejarah, soal rasa memiliki.

Mungkin kita nggak bisa main gamelan atau nggak hafal gerakan tari piring. Tapi kita pasti punya satu memori kecil tentang seni yang dulu dianggap remeh—dan sekarang mulai dirindukan diam-diam. Itu tandanya, warisan budaya itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma nunggu kita balik ngelihat dia lagi, dengan cara yang lebih dewasa.

Dan tulisan ini, bisa jadi adalah ajakan buat kita balik ngelihat.

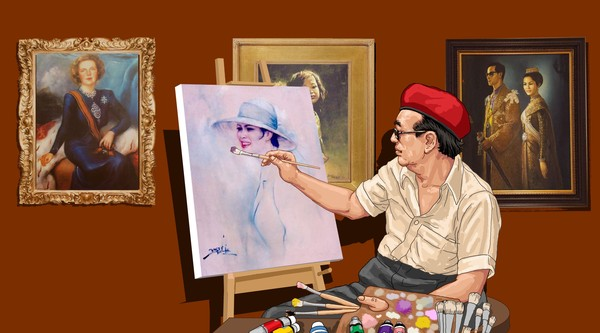

Seni Nggak Cuma Dipajang, Tapi Dihidupi

Kalau kita bicara tentang seni identitas budaya bangsa, berarti kita juga ngomongin soal memori kolektif. Nggak sekadar visual yang cantik di dinding, tapi juga cara kita berjalan, berbicara, bahkan bercanda. Seni adalah bahasa diam yang terus hidup, meski nggak semua dari kita sadar sedang menggunakannya.

Di Balik Motif, Ada Makna

Coba lihat batik. Bukan cuma kain buat kondangan. Di balik motifnya, ada cerita. Ada nilai. Ada kode budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sama halnya dengan tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita rakyat yang dulu sering kita dengar sebelum tidur. Semua itu bukan sekadar hiburan, tapi cara nenek moyang kita ngajarin tentang hidup, etika, dan relasi sosial.

Kuno atau Justru Otentik?

Masalahnya, di zaman yang serba cepat ini, banyak yang nganggap seni tradisional itu kuno. Ketinggalan zaman. Padahal, justru di situ letak nilai otentiknya. Seni yang lahir dari tanah kita sendiri punya karakter yang nggak bisa ditiru oleh algoritma atau tren global mana pun.

Seni Sebagai Alat Sosial

Peran seni budaya bukan cuma pelengkap acara kenegaraan. Ia bisa jadi alat perlawanan, bisa jadi ruang refleksi, bisa juga jadi jembatan pemersatu. Saat konflik terjadi, seni bisa masuk sebagai medium netral yang menghubungkan, bukan memecah.

Wayang untuk Mediasi Damai

Ada kisah menarik dari sebuah komunitas di Kalimantan yang menggunakan pertunjukan wayang tradisional sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antar warga. Bukannya debat kusir atau saling lapor, mereka justru menyampaikan aspirasi lewat lakon yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Dan hasilnya? Damai, adem, dan justru lebih nyentuh.

Transformasi dan Keberanian

Hal ini ngebuktiin bahwa seni identitas budaya bangsa bukan hal simbolik doang. Ia nyata, aktif, dan bisa jadi alat transformasi sosial. Dari seni mural yang mengkritik kebijakan pemerintah, sampai lagu daerah yang dijadikan jingle kampanye edukasi lingkungan. Semua punya kekuatan masing-masing.

Yang dibutuhin sekarang adalah keberanian untuk nggak malu menunjukkan jati diri lewat seni. Bukan sekadar ikut tren global, tapi berdiri tegak dengan apa yang udah ditinggalin nenek moyang. Karena pada akhirnya, warisan budaya itu bukan cuma buat dilestarikan, tapi juga buat dihidupi—dalam cara kita berpikir, bertindak, dan bermimpi sebagai bangsa. bukan hal simbolik doang. Ia nyata, aktif, dan bisa jadi alat transformasi sosial. Dari seni mural yang mengkritik kebijakan pemerintah, sampai lagu daerah yang dijadikan jingle kampanye edukasi lingkungan. Semua punya kekuatan masing-masing.

Yang dibutuhin sekarang adalah keberanian untuk nggak malu menunjukkan jati diri lewat seni. Bukan sekadar ikut tren global, tapi berdiri tegak dengan apa yang udah ditinggalin nenek moyang. Karena pada akhirnya, warisan budaya itu bukan cuma buat dilestarikan, tapi juga buat dihidupi—dalam cara kita berpikir, bertindak, dan bermimpi sebagai bangsa.

Seni dan Teknologi: Jalan Baru Jati Diri

Zaman sekarang, seni nggak lagi terpaku pada kanvas dan panggung. Teknologi membuka jalur baru buat seni identitas budaya bangsa untuk tampil dalam bentuk yang lebih cair dan dinamis. Coba tengok perkembangan seni digital, augmented reality (AR), sampai NFT yang belakangan ngerambah ke karya seni lokal.

Salah satu contohnya, ada seniman muda dari Bali yang bikin filter Instagram berbasis motif ukiran tradisional. Dalam waktu singkat, filternya dipake ribuan orang dari berbagai negara. Tanpa harus ke pameran, karya itu sudah jadi bagian dari wajah publik. Ini bukan cuma inovatif, tapi juga jadi bentuk baru dari warisan budaya yang ikut berevolusi.

Hal yang sama juga terjadi di ranah musik. Peran seni budaya makin terasa ketika gamelan di-remix dengan beat lo-fi dan dijadiin latar video meditasi di YouTube. Konten-konten kayak gini bukan sekadar tren, tapi juga jadi jembatan buat generasi muda menyentuh kembali akar budaya mereka—meski lewat layar.

Kolaborasi juga makin banyak terjadi antara seniman lokal dengan developer aplikasi, animator, bahkan produser musik. Mereka bareng-bareng ngemas ulang seni tradisional agar lebih relate ke audiens modern, tanpa ngelepas esensinya. Hasilnya? Seni identitas budaya bangsa justru makin bersinar di kancah global.

Di titik ini, seni bukan hanya tentang apa yang diwariskan, tapi juga tentang bagaimana ia diteruskan. Dan teknologi, dengan segala kekurangannya, bisa jadi kendaraan yang pas buat itu. Asal tetap dijaga arahnya, seni dan warisan budaya bisa terus hidup—bukan di masa lalu, tapi di masa depan.

Nggak Harus Jadi Seniman, Tapi Jangan Jadi Penonton

Setelah semua obrolan soal motif, makna, dan masa depan seni identitas budaya bangsa—pertanyaannya: kita mau jadi bagian dari cerita itu, atau cuma nonton dari jauh?

Warisan budaya bukan cuma buat diabadikan dalam museum. Ia harus hidup, bernapas, dan tumbuh bersama kita. Bisa lewat karya, bisa lewat dukungan, atau bahkan cuma lewat rasa bangga yang lo tunjukkan waktu ada temen lo pameran kecil-kecilan di kampung.

Peran seni budaya nggak akan pernah selesai, justru akan makin penting di zaman di mana semua orang pengen seragam. Seni jadi pengingat bahwa perbedaan itu bukan penghalang, tapi kekuatan. Dan kita, sebagai generasi yang pegang akses, teknologi, dan suara—punya peran buat nerusin cerita itu.

Nggak harus semua orang bisa nari atau lukis. Tapi semua orang bisa ngehargain. Bisa belajar makna di balik warna. Bisa denger kisah di balik nada. Dan dari situ, lo udah jadi bagian dari perjuangan mempertahankan seni identitas budaya bangsa.

Karena kalau bukan kita yang rawat, siapa lagi?

Yuk, mulai lihat sekitar. Mulai tanya ke diri sendiri: seni apa yang pernah bikin lo ngerasa “gue banget”? Jawaban itu bisa jadi awal dari koneksi ulang lo sama budaya sendiri.

Dan kalau lo udah nemu jawabannya, jangan diam-diam aja. Ceritain. Sebarin. Karena seni itu bukan buat disimpan—tapi buat dibagi.

Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Untuk tulisan lain seputar seni budaya indonesia dan kehidupan kreatif, kamu bisa menjelajah dfranceinc.com, rumah dari blog d’art life.